目次

目次

中国の軍事圧力が加速し「存立危機事態」が現実味を帯びる背景

近年、中国は軍事力・海警法・領海侵犯などを通じて、周辺国への圧力を急激に強めている。とくに東シナ海・南シナ海・台湾周辺では軍用機の領空接近や海警局船の武装化が常態化し、国際社会でも「力による現状変更」の典型例として繰り返し問題視されてきた。

日本政府が警戒レベルを高める理由は、単なる外交摩擦ではなく、この“軍事行動と政治工作を併用するハイブリッド戦略”が日本の安全保障に直結するためだ。

2015年の安保法制で規定された「存立危機事態」とは、日本が直接攻撃されなくても、密接な関係にある国家(主にアメリカ)が攻撃された場合、日本の存立に重大な影響が及ぶと政府が認定すれば、自衛隊が集団的自衛権を行使できる状態を指す。

これは台湾有事にも直結する概念であり、米軍基地を多数抱える日本は、地理的・軍事的に連動せざるを得ない。そのため、政府がこの概念に言及するたびに中国が過敏に反応し、日本国内でも大規模な議論が巻き起こる構図が続いている。

今回の報道も、その文脈の中で起きている。

岡田克也氏の“媚中疑惑”が再燃

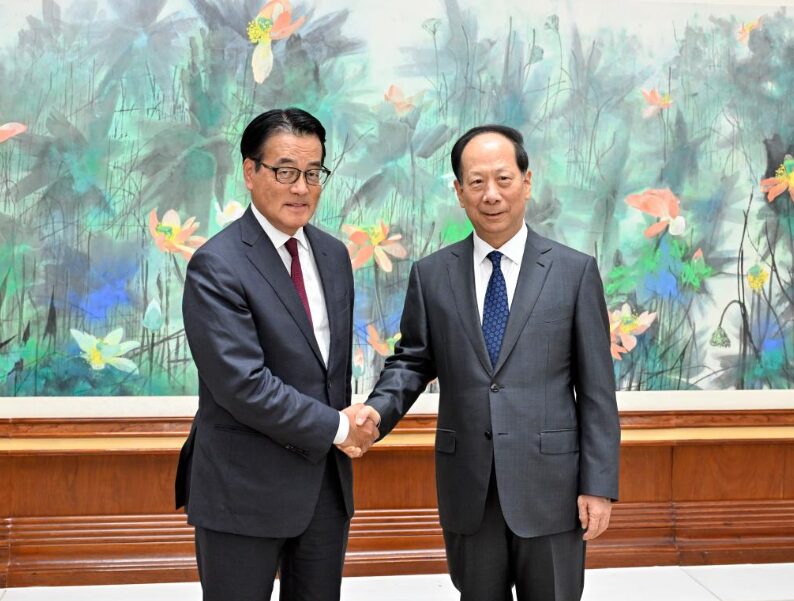

政治的中立性が問われているのが、立憲民主党・岡田克也氏の質問だ。岡田氏は政府側の答弁を引き出す形で「慎重さがない」と批判したが、問題はその「質問の方向性」だ。

専門家・政界関係者の間では次のような指摘が上がっている。

- 質問そのものが中国政府の意図を代弁しているように見える

- 日本政府の抑止力発言を弱め、台湾有事への姿勢を曖昧にする狙いがある

- 過去の訪中歴・要人との接触の多さが不自然に映る

特に懸念されているのは、中国の「統一戦線工作部(UFWD)」との距離感だ。

統一戦線とは、海外の政治家・企業・メディアに影響を与えるための政治工作機関で、MI5やFBIが公に警告を出すほど問題視されている。中国共産党の意思を海外に浸透させる役割を担っており、政治家の接触は多くの国で厳しく監視対象となる。

にもかかわらず、岡田氏は中国要人との接触が極めて多く、政治的な“親中シグナル”を出し続けている。このことから「政府答弁を引き出したのは岡田氏自身」「中国の立場を補強する役割を果たしたのではないか」という批判が強まっている。

中国外務省が日本への締め付けを強化

今回の問題と並行して、中国外務省は突如として日本への渡航自粛や留学自粛の呼びかけを強めている。政治情勢を理由に国民の移動を制限するのは、中国が以前から用いてきた“経済制裁型の圧力手法”だ。

実例は多い。

2016年、韓国がTHAADミサイルを配備した際、中国政府は団体旅行を事実上禁止し、韓国観光業は年間9,000億円規模の損失を受けた。

このケースと比較すると、日本も同様の圧力を受ける可能性が高い。すでに文化イベントの中止、アーティスト公演の見送り、チケット払い戻しの発生など、民間レベルで影響が出始めている。

中国は観光・留学・エンタメなど「人の流れ」を利用して相手国に圧力をかける手法を得意としており、日本は今まさにそのフェーズに入りつつある。

日本観光は“脱中国依存”可能

中国からの旅行客は確かに市場規模が大きいが、日本の観光産業はすでに年間3,687万人のインバウンドを取り込み、そのうち中国は約700万人に留まっている。

つまり、中国依存は19%程度であり、完全にゼロになっても他の市場で十分吸収できる数字だ。

むしろ今後は、以下の方向性が必要になる。

- 台湾・香港・タイ・ベトナムなど、親日かつリピート率の高い地域への誘致強化

- 欧米豪マーケットの拡大(客単価が高い)

- アニメ・食文化・自然観光など“非中国依存型”のコンテンツ強化

中国が政治的理由で客を止めるなら、日本は柔軟に市場をシフトすればよい。

依存を続けていると、いつでも“政治圧力の人質”にされてしまうため、観光戦略の転換は急務と言える。

まとめ:日本の安全保障は「政治家の姿勢」で大きく左右される

今回浮き彫りになったのは、日本の弱点が“法律でも防衛力でもなく、政治家のスタンス”にあるという点だ。

中国の政治工作は、軍事・経済・観光・教育すべてを巻き込む長期的戦略であり、そこに政治家が巻き込まれれば、国家の抑止力そのものが弱体化する。

- 日本の安全保障議論を“曖昧化”させる質問

- 中国を利するような誘導

- 国内の分断を助長する構図

こうした要素が積み重なれば、日本は戦略的に大きな不利益を被る。

「誰の利益のために動いているのか」という視点が、これまで以上に重要になる。

今後も存立危機事態・台湾有事・中国の政治工作は、日本の未来を大きく左右する最重要テーマであり、国民が監視を強める必要がある。

|  |