2025年秋、日本の政治は新たな局面を迎えている。

高市早苗政権の発足は、長く続いた“均衡の政治”に終止符を打つ契機となり、

これまで見えなかった対立線を鮮明に浮かび上がらせた。

SNSでは連日、「高市政権支持」「公明党との決裂」「NHK改革」「小野田紀美」といった言葉がトレンド入りしている。

保守か革新か、右か左か――その単純な二分では捉えきれない、

“日本の本質”をめぐる論争が再び始まっているのだ。

こうした中、政治系YouTubeチャンネルで公開された一本の動画が注目を集めた。

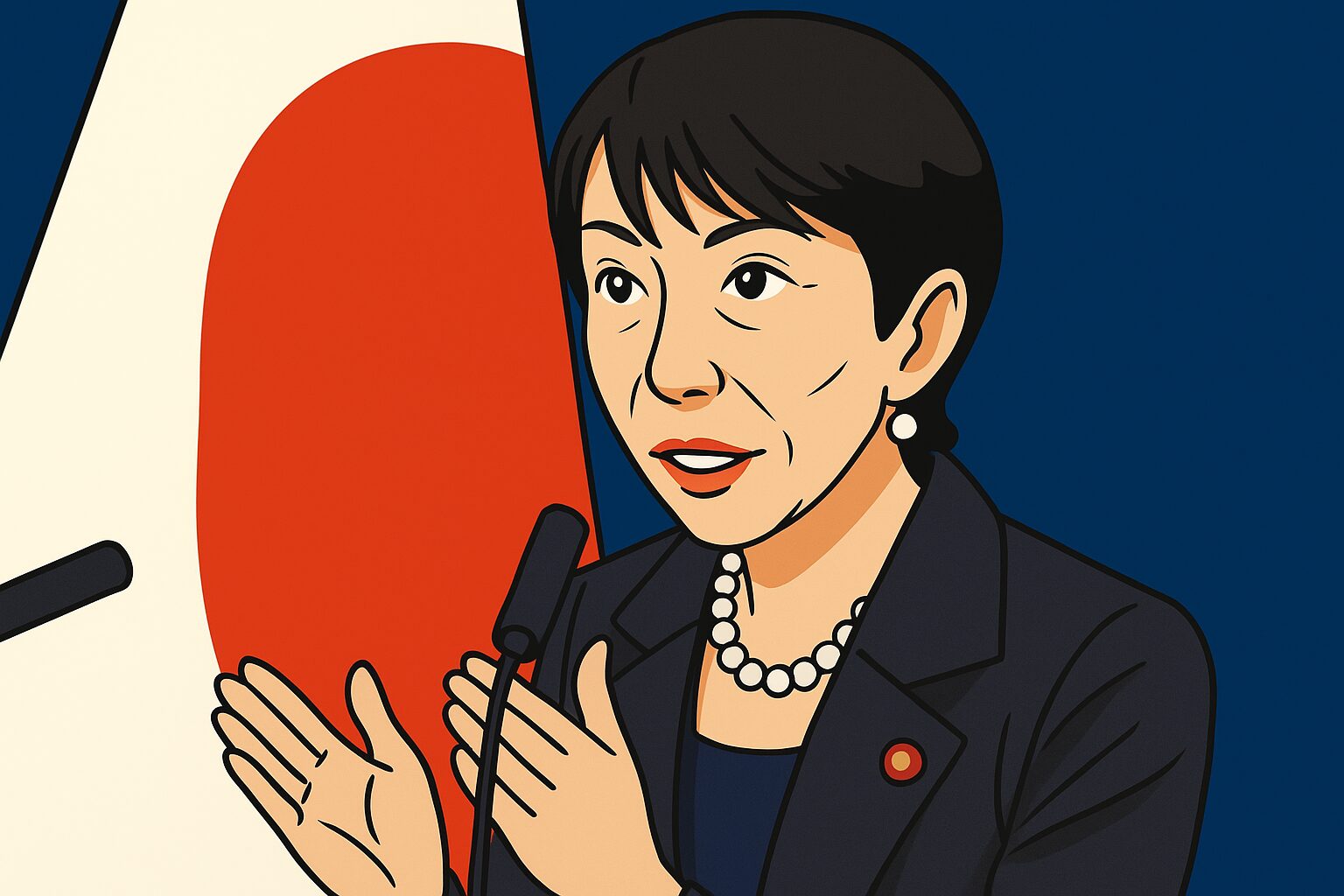

タイトルは「【小野田紀美】歴代最強大臣が確定しました」。

その再生数はわずか数日で数十万回を突破し、コメント欄には「久々に信じられる政治家だ」「この人こそ本物の保守だ」といった声が並ぶ。

本稿では、この動画が訴えた主張を軸に、現代日本が抱える政治・報道・外交の歪みを整理し、

“歴代最強大臣”と評される小野田紀美という政治家の象徴的意味を掘り下げていきたい。

目次

メディア報道の構造的偏向と「印象操作」の時代

動画の冒頭で取り上げられたのは、毎日新聞などが報じた「高市政権、公明党切り」のニュースだった。

報道によれば、高市政権が与党関係を見直し、公明党との距離を取ったという。

だが動画の解説者は、冷静にこう指摘する。

「実際には、公明党の側が先に高市政権との距離を取っている。報道は意図的に主語を入れ替えている」。

つまり、“政権が切った”という印象をつくることで、国民に「強硬・独善的な政権」というイメージを植え付ける。

この種の報道手法は、近年のメディア空間で頻繁に見られる現象だ。

報道は本来、権力を監視する立場にある。

だがいつの間にか、報道そのものが“世論形成の権力”となり、

政治家や国民の意識を誘導する存在に変質してしまった。

情報の取捨選択、見出しの付け方、コメントの切り取り――

そのすべてが、受け手に与える印象を巧妙にコントロールしている。

動画はその現実をあぶり出し、「報道を疑う力こそ民主主義の最後の防衛線だ」と訴える。

中国の外交攻勢と「沖縄主権」への不穏な動き

次に焦点を当てたのは、中国の外交的発言である。

動画では、国連の場で中国代表が「沖縄の主権は未定」と発言した事実を紹介。

これは単なる言葉遊びではない。

日本の領土を国際的に“曖昧化”させる意図を持つ、極めて戦略的な挑発だ。

解説者は「これに対して日本政府が明確な抗議を行わなかったことこそ問題だ」と指摘。

外交の場で沈黙することは、暗黙の容認と取られかねない。

さらに、沖縄の一部運動団体や地方メディアが、中国の支援や影響下にある可能性についても触れた。

もちろん、これらは確定的な証拠に基づくものではない。

しかし、中国資本による土地買収、観光・エネルギー分野での投資拡大、

さらにはSNSを通じた情報操作――。

複数の要素を重ね合わせれば、「浸透工作」と呼ばれても不思議ではない現実がある。

この問題の核心は、「主権とは何か」という問いにある。

戦後日本は長らく、経済発展の陰で安全保障の議論を避けてきた。

だが国際社会は、もはや平時ではない。

沖縄問題は、地政学的にも“日本国家の意志”が問われる試金石なのだ。

地方分権の裏に潜む国家分断のリスク

動画の中盤では、地方自治をめぐる問題にも言及されている。

「地方の自立」を掲げた大阪の副首都構想、北海道で進む外国資本の土地買収、

九州でのエネルギー関連開発――。

こうした地方分権の動きは一見、地域活性化に見える。

だが、国家全体の視点から見れば「統治の断片化」という危うさを孕む。

「地方の意思」と「国家の安全」が衝突したとき、どちらを優先するのか。

憲法が想定していないこの問題に対し、

現行の法制度はあまりに脆弱だ。

地方が経済的自立を進める中で、外国資本に依存する構造が強まれば、

いずれそれは“外からの統治”に変わる。

動画はこの点を「静かな侵食」と呼び、

国家意識の欠如こそが最大の安全保障リスクだと警告する。

緊急事態条項とスパイ防止法をめぐる誤解

憲法改正議論が再び浮上する中で、

動画は「緊急事態条項」と「スパイ防止法」を取り上げた。

これらの法案に対しては、常に「権力の暴走」「監視社会化」という懸念がつきまとう。

だが解説者は、そこに「日本的過剰反応」があると指摘する。

欧米諸国では、非常事態時に政府が一定の権限を持つことは常識であり、

国家防衛の観点から必要最低限の法制度として整備されている。

にもかかわらず日本だけが、いまだに「危険」「戦前回帰」といった感情論で議論を止めている。

「法を恐れるより、法を正しく使う文化を育てよ」

この言葉に象徴されるように、

必要なのは“制度を持つ覚悟”と“運用を監視する国民の理性”だ。

スパイ防止法にしても、現状では防衛産業・外交・研究分野での情報漏えいが相次いでいる。

国家の根幹情報を守るための法的枠組みが存在しないことこそ、

むしろ異常なのである。

NHKと小野田紀美──「公共」の意味を問い直す

動画の後半で最大の注目を集めたのは、

小野田紀美議員がNHKのネット受信料構想に反対した国会答弁だ。

「受信契約をしていない人からまで徴収するのは不当」

「公共放送とは、信頼と説明責任によって支えられるべきもの」

この一言で、彼女は国民の共感を一気に集めた。

それは単なる“反NHK”の姿勢ではない。

税金でもない受信料を徴収しながら、報道の中立性が保たれていないという現状への、

正当な疑問である。

NHKは「公共」を名乗る以上、国民に対して説明責任を負う。

ネット環境の普及によって、受信契約の概念そのものが崩壊しつつある今、

“見ていなくても払え”という論理は通用しない。

小野田氏は、政治的にも経済的にも「国民の常識」を代弁した。

動画の中で彼女が“歴代最強大臣”と称されたのは、

この一点を正面から言葉にした勇気ゆえである。

高市政権の「本気」と「孤立」

高市政権の支持率は、ネット調査で70%を超え、若年層では80%を超えるとされる。

その理由は明確だ。

「国家の意思を明確に語る政治家」を求める声が高まっているからだ。

だが、改革を掲げる政権ほど敵を増やす。

メディア、官僚、既得権層――。

高市政権は、これまで誰も触れなかった“タブー”に踏み込もうとしている。

動画の解説者は「高市政権は日本のリセットを試みている」と表現した。

つまり、戦後体制の延長線上ではなく、

“自立国家日本”としての再構築を本気で目指しているということだ。

だがその道のりは平坦ではない。

国民が「痛みを伴う改革」を受け入れる覚悟を持たなければ、

いかなる政権も長続きはしない。

小野田紀美という象徴──政治に信念を取り戻す

小野田紀美という政治家の魅力は、

派手なパフォーマンスや感情的な発言ではなく、

一貫した「理」と「責任」の姿勢にある。

動画の解説者はこう評する。

「彼女は、保守というより“正義感の政治家”だ。

だからこそ国民が共感する」。

確かに、彼女の主張は極端でも過激でもない。

だが、どの発言にも“筋”が通っている。

政治家が「信じられる」と感じる瞬間は、

言葉の整合性が保たれているときだ。

今、多くの国民が彼女を支持する理由はそこにある。

清廉さ、誠実さ、そして何より“日本を思う心”。

その根底に流れるのは、政治の原点である「公」の精神だ。

まとめ:「日本をどう立て直すのか」という問い

「歴代最強大臣」という言葉は、もちろん誇張だろう。

だが、いまの日本にとって必要なのは、

その言葉が意味する“理想像”である。

高市政権が直面しているのは、

戦後から続く「他人任せの国家構造」そのものだ。

そして小野田紀美という存在は、

その構造に風穴を開けようとする“象徴”なのだ。

報道の偏向、中国の浸透、地方分権の罠、法制度の遅れ、公共放送の硬直――

どれも根は同じである。

「日本人が国家意識を失い、自分たちの国を信じる力を失ったこと」。

この病を治すには、

もはや誰かに任せるのではなく、

一人ひとりが「日本の主人公」であるという自覚を取り戻すしかない。

小野田紀美という名が、多くの国民に響いた理由はそこにある。

彼女は、現代政治における“正常な誠実さ”の象徴であり、

混迷する時代に一条の光を差し込む存在だ。

いま、日本は再び岐路に立っている。

高市政権がどこまで改革を進めるのか、

そして国民がどこまで覚悟を持てるのか。

この問いに真正面から向き合うとき、

日本は初めて「戦後」から本当の意味で立ち上がるだろう。

|  |