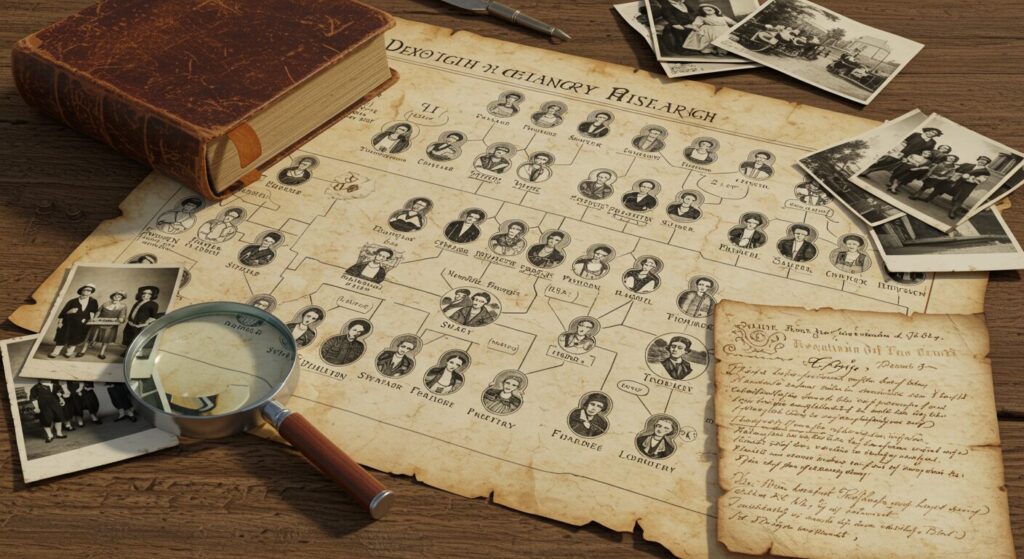

昔の先祖探しは非常に手間がかかる作業でした。役所に何度も足を運び、各地に散らばった戸籍を請求するだけでも数週間〜数か月を要し、さらに古文書を読み解く専門的な知識が求められました。特に、転籍や引っ越しを繰り返した家系の場合、複数の役所にまたがる戸籍を追跡する必要があり、多くの人にとって「やりたいけれど現実的に難しい作業」とされていました。しかし近年は、戸籍制度の改正やデジタル化の進展により、先祖調査は格段にスムーズになっています。運が良ければ、わずか1〜2時間で江戸時代後期の先祖まで遡ることも可能になりました。この変化は、先祖探しのハードルを大きく下げ、一般の人でも気軽に家系を調べられる時代を実現しています。

戸籍の広域交付制度で一気に先祖へ辿れる

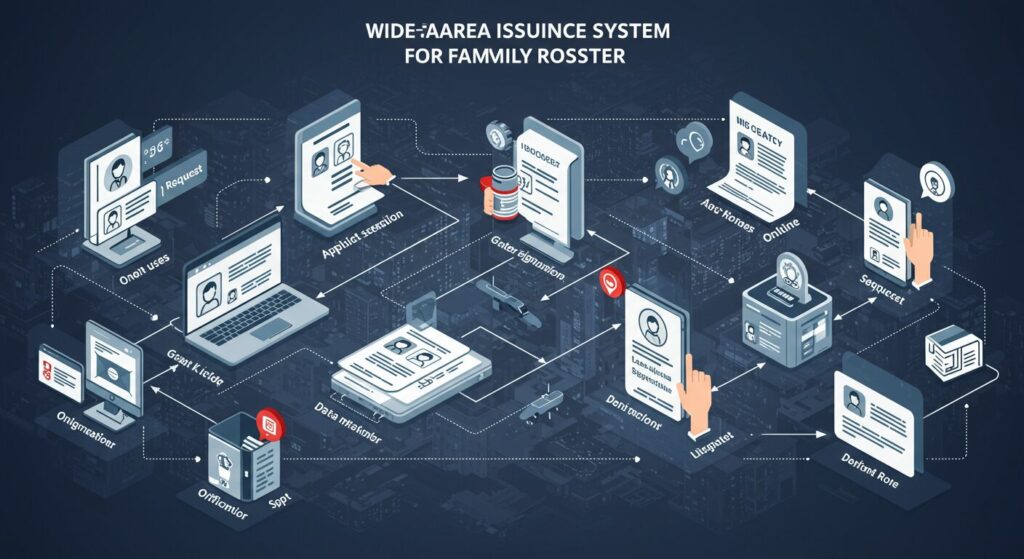

2024年3月に施行された「戸籍の広域交付制度」は、先祖探しの大きな転換点です。従来、戸籍を請求する際は本籍地の役所ごとに手続きを行う必要があり、転籍や引っ越しを繰り返した人の戸籍は全国各地に分散していました。そのため、郵送請求や現地訪問が必須で、手続きの複雑さと時間の長さが大きな障壁となっていました。しかし、新制度では、自宅近くの役所で過去の戸籍をまとめて取得可能になり、作業効率は従来の10分の1程度に軽減されました。この制度によって、専門家に依頼しなければ難しかった先祖探しも、個人で短時間かつ低コストで挑戦できるようになり、家族のルーツを知る第一歩を踏み出すことが容易になっています。

国会図書館デジタルコレクションで先祖の足跡を探す

もう一つの革命的ツールが「国会図書館デジタルコレクション」です。2022年頃から大幅に収録資料が拡充され、古書や雑誌、学会誌、判例記録など数百万冊以上の資料をオンラインで閲覧できるようになりました。さらに全文テキスト検索に対応しているため、戸籍で確認した先祖の名前を入力するだけで、意外な資料や記録にたどり着けることがあります。例えば、昭和初期の医師名簿に趣味や資格まで詳細が記録されていたり、万国博覧会の出展者名簿に名前が掲載されていたりと、戸籍だけでは知ることができない「生きた証拠」に触れることが可能です。これにより、単なる名前や生没年の列から、先祖がどのように暮らし、どのような活動をしていたのかを具体的に知ることができ、家族史の理解が一層深まります。

戸籍を読み解くコツと注意点

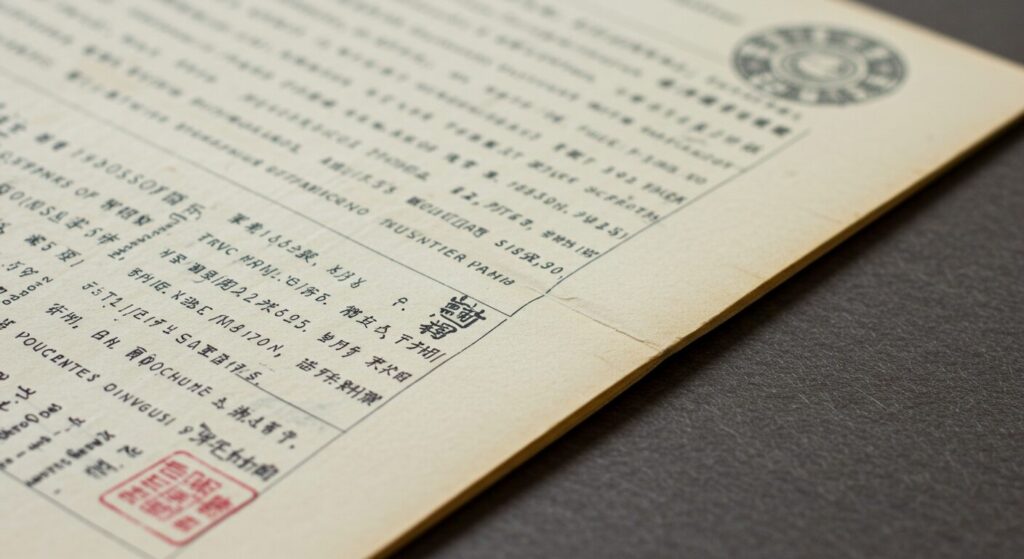

明治19年式以降の戸籍まで遡ることで、多くの家系は江戸時代後期まで辿ることが可能です。ただし、古い戸籍は手書きで読みにくく、転籍や改姓の履歴を正確に追うことが求められます。調査を進める際には、「地名」「本籍地」「通称・別名」などを手掛かりに情報を整理し、国会図書館や地方資料で追加情報を検索すると効果的です。ただし、調査の過程で「再婚による苗字変更」「養子縁組」「血縁関係がない家族の存在」など、予期せぬ事実が明らかになることもあります。先祖探しは感動や発見の連続ですが、心の準備も必要な作業であることを理解しておくことが重要です。

費用は意外と安く、自分でもできる

戸籍の取得費用は1通あたりおよそ450円で、1家系を丸ごと調べても、多くの場合1万円以内に収まります。相続や法的手続きのためでなくても、自分で家系図を作る目的で戸籍を請求可能です。以前は専門家に依頼することが一般的でしたが、戸籍の広域交付制度とデジタル化の進展により、個人でも短時間・低コストで家系調査を行えるようになり、自分自身で家族の歴史に触れる人が増えています。

戸籍が廃棄される前に急ぐべき理由

戸籍は永久保存されるわけではなく、法律上は「150年を経過したものは廃棄可能」と定められています。つまり、現在残っている明治期の戸籍も、将来的には消失する可能性があります。家系図を次世代に残したい場合は、戸籍が廃棄される前に早めに取得することが重要です。後になって「なぜ残しておかなかったのか」と後悔しないためにも、今のうちに行動することが推奨されます。

家系図作成は「究極の自分探し」

先祖探しは単なる歴史調査ではなく、自分のルーツを知るための「自己探求」です。戸籍や古文書に残る名前や職業、趣味や活動を通じて、自分がどのような文化や価値観を受け継いでいるかを知ることができます。血のつながりが途切れていても、家が受け継いできた伝統や考え方は今の自分に息づいており、家系図を作ることは自分を深く理解する旅でもあります。これまで気づかなかった家族の物語や文化を知ることが、まさに「究極の自分探し」といえるでしょう。

|  |