日本の移民・外国人問題が、いま静かに社会の深部を揺さぶっている。

YouTube番組「NoBorder」第16回では、テーマを「外国人問題はタブー? 政府の不都合な真実 ― 移民天国となった日本」と題し、報道ではほとんど触れられない“移民の実態”を掘り下げた。

議論は、川口市を中心に存在感を増すクルド人コミュニティをめぐるものから始まり、やがて「移民政策」「治安」「言論の自由」へと広がっていく。

この番組が浮き彫りにしたのは、日本社会が避けてきた根本的な問い――「共生」と「秩序」は両立できるのか、というテーマである。

目次

外国人370万人時代、日本は“移民国家”へ

番組冒頭で、MCの溝口勇児氏は最新の統計を提示した。

日本に在留する外国人は、すでに370万人を突破。労働力不足を背景に、技能実習生・留学生・特定技能などの名目で、事実上の「移民政策」が進行している。

一方で、不法滞在者は約7万4千人にのぼり、入管や警察の取り締まりが追いつかない現実もある。

さらに、「難民申請を繰り返すことで在留を延長する」ケースが急増しており、制度の抜け道として悪用されているという指摘も番組でなされた。

日本政府は「移民政策は取らない」と繰り返しているが、実態はもはや“移民国家化”が進んでいる――その現実に警鐘を鳴らすのがこの番組の出発点である。

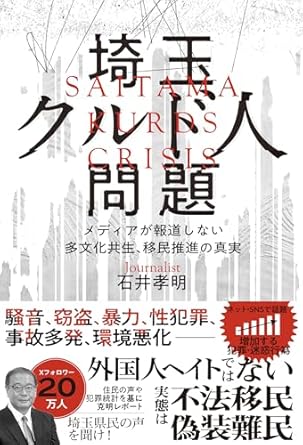

クルド人コミュニティをめぐる論争

議論の中心となったのは、埼玉県川口市などに住むクルド人の存在だ。

番組に出演した河合悠祐氏は、次のように主張する。

「トルコ国内ではクルド人への迫害はすでに存在しない。日本に来ているクルド人の多くは、経済的理由で来日し、難民申請を繰り返して在留を延ばしているだけだ。」

河合氏によれば、難民申請を行えば結果が出るまでの間、日本で合法的に滞在・就労ができるため、これを利用して「実質的な永住化」を図る人々が多いという。

また、彼は一部のクルド人による暴行事件や交通トラブルを挙げ、「地域住民の安全や信頼が損なわれている」と述べた。

これに対し、番組の識者やジャーナリストは反論した。

「犯罪報道が増えても、統計的にはクルド人全体の犯罪率は必ずしも高くない。地域の治安悪化は数字で裏付けられていない」とし、メディアが特定民族に焦点を当てすぎる危険性を指摘した。

犯罪統計の“見え方”の違い

番組では、警察庁が公表する犯罪統計をもとにデータ比較も行われた。

確かに、トルコ国籍(クルド人を多く含む)の犯罪件数は、日本人の約15倍にあたる発生率を示しているという。

しかし、この数値には人口規模・年齢層・職業構成の違いなどが考慮されておらず、単純比較は難しい。

一方で、「中国人やベトナム人などの外国人犯罪率は日本人よりも低い」とのデータも提示され、視聴者に「数字の解釈力」が問われる展開となった。

犯罪そのものよりも問題視されたのは、SNSや一部メディアによる印象操作だ。

ある事件が起きると「また外国人か」と拡散され、全体が一括りにされる。

一方、外国人が被害者となる事件はほとんど報じられない。

番組ではこの「報道バランスの欠如」こそ、社会分断を深めていると警鐘を鳴らした。

現場のリアル:川口市の“摩擦と共存”

川口市は近年、「リトル・クルディスタン」とも呼ばれるほどクルド人が集住する地域となっている。

一部の住民は、夜間の騒音や交通トラブルに不安を訴える。建設現場の落書きには「クルド人に塩」「出ていけ」といった差別的表現も見られ、対立の深まりを示す。

しかし一方で、地価や商業活動はむしろ上昇しており、地域経済への貢献も無視できない。

多文化共生イベントや、日本語教室などのボランティアも増え、クルド人と日本人の交流は確実に広がっている。

つまり現場は、“排斥”と“共存”の両方が同時進行している状態だ。

番組出演者のひとりは、「問題は民族ではなく制度と地域連携の欠如にある」と述べた。

支援も監視も中途半端なまま、現場にすべての負担が押し付けられている――それが最大の問題だという。

メディアと政治の沈黙

番組タイトルにある「報道されない実態」という言葉には、メディアへの不信感が込められている。

日本のテレビや新聞は、外国人犯罪や移民問題を正面から取り上げることを避けがちだ。

その背景には、「差別を助長する報道になる恐れがある」という自主規制と、「政府の外国人受け入れ方針を批判しにくい」という政治的配慮がある。

だが、その沈黙が市民の間で「真実を隠している」という不信を生み、結果としてネット上の過激な情報や誤情報が拡散している。

番組は、こうした構造を“情報の真空地帯”と表現した。

言論の自由とヘイトの境界線

議論の終盤では、「外国人問題を語ること自体がタブーになっている」という問題が提起された。

SNS上では、外国人への批判をすれば「差別主義者」とされ、逆に移民擁護をすれば「売国奴」と攻撃される。

どちらの立場も極端化し、冷静な議論ができなくなっている――。

番組は、この「言論空間の分断」を最も危険な兆候として指摘した。

最後にMCの溝口氏は、次の言葉で締めくくった。

「外国人問題はフェイクかファクトかの二元論では語れない。

問題の本質は、私たち自身がどこまで多様性を受け入れ、どこで線を引くのかという“社会の覚悟”にある。」

これからの日本に必要な視点

この番組が示したのは、外国人排斥でも移民礼賛でもない。

日本が今後も労働力を外国人に頼る以上、必要なのは「受け入れのルール化」と「地域の理解」だ。

制度の甘さを放置すれば、正直に働く外国人も同じ目で見られ、社会全体の信頼が崩壊する。

「クルド人=危険」という単純な図式ではなく、なぜ彼らが来日し、どんな壁に直面しているのか――その背景を理解する努力こそが、対立を防ぐ第一歩になる。

番組「NoBorder」は、賛否両論を承知でこのテーマを公開した。

それは、沈黙の裏で進む社会変化を、私たちが直視すべき時期に来ているからだ。

結語

移民と共生は、もはや未来の課題ではなく“現在進行形の現実”だ。

日本がこの現実にどう向き合うかで、10年後の社会の姿は大きく変わるだろう。

番組タイトル「NoBorder」が意味するのは、国境をなくすことではない。

偏見と無関心という“心の壁”を越え、事実を自分の目で確かめる――その姿勢こそ、これからの日本に最も求められているものなのかもしれない。

|  |