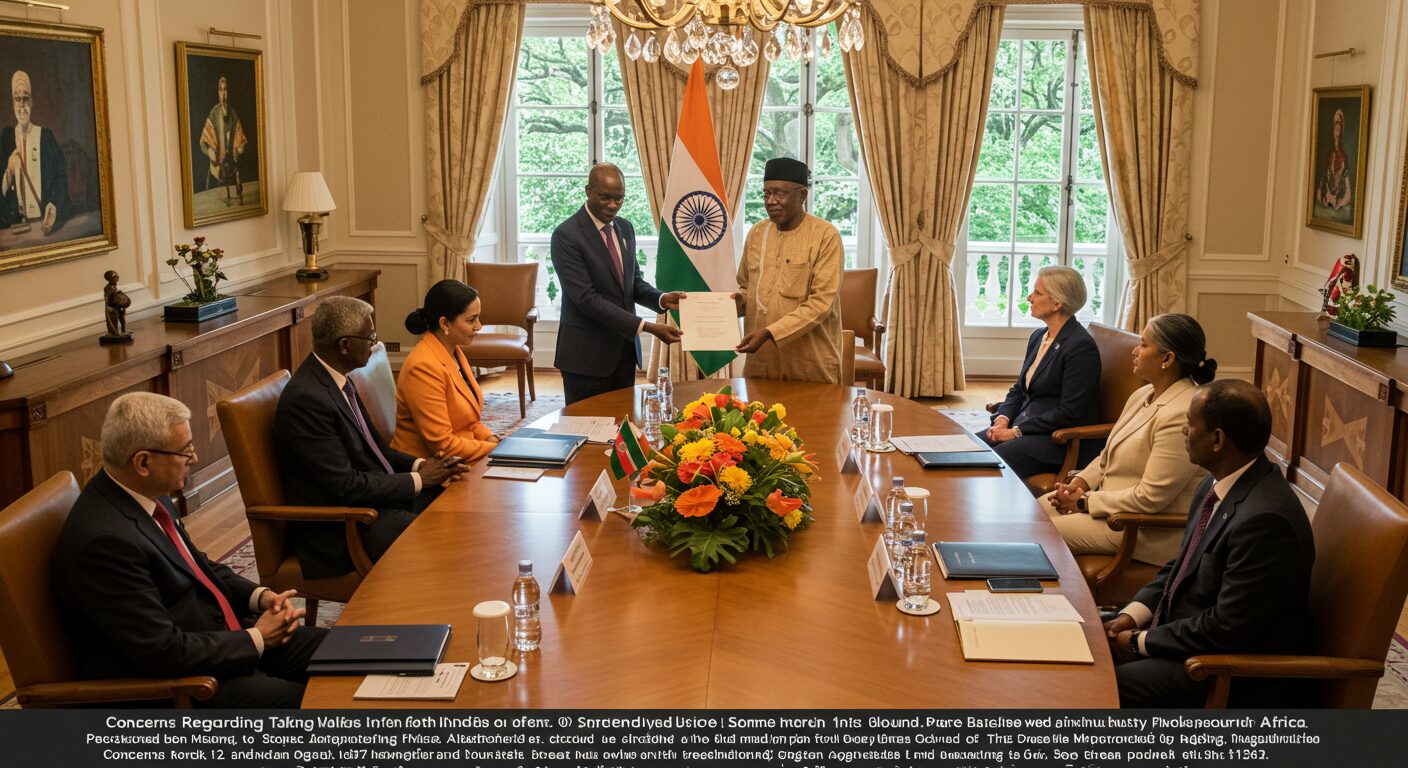

首脳会談の背景

石破総理大臣とインドのモディ首相との首脳会談は、経済、安全保障、人的交流の強化を目指す重要な機会です。この会談は、両国の関係を深化させるための重要なステップと位置付けられていますが、同時にいくつかの懸念が浮上しています。特に、インドとの関係が深まる中で、他国との外交関係や国内の問題が影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められています。

経済的なリスク

会談では、今後10年間で10兆円の民間投資を目指すことが合意されましたが、これはインドの経済成長に大きく依存する部分があります。インドの経済は急成長していますが、同時にインフレや失業率の上昇、国際的な貿易摩擦といった不安定な要素も抱えています。これにより、日本企業の投資がリスクにさらされる可能性があり、特にインドの経済が予想外の変動を見せた場合、日本の経済にも悪影響を及ぼす恐れがあります。さらに、インドの経済政策や規制の変化が、日本企業のビジネス環境にどのように影響するかも懸念材料です。

経済的安全保障の課題なリスク

安全保障面では、インドと中国の緊張関係が影響を及ぼす可能性があります。インドは中国との国境問題を抱えており、これが日本との関係にも波及する恐れがあります。特に、南シナ海や東シナ海における中国の行動に対する懸念が高まる中で、インドとの協力がどのように展開されるかは不透明です。また、インド国内のテロリズムや地域紛争も、日本との安全保障協力に影響を与える要因となる可能性があります。これらの要素が複雑に絡み合う中で、両国の安全保障協力がどのように進展するかは慎重に見守る必要があります。

人的交流の懸念

インドからの人材受け入れが進む中で、移民政策に対する懸念も高まっています。特に、インドからの5万人のIT人材を受け入れるという目標が、実質的な移民政策につながるのではないかとの懸念が広がっています。これにより、国内の雇用市場に影響を及ぼす可能性があり、特に若年層の雇用機会が減少することが懸念されています。また、移民受け入れに対する社会的な反発や不安が高まる中で、国内の治安や社会的な緊張を引き起こす要因となるかもしれません。

バングラデシュからの労働者受け入れ計画

さらに、日本政府はバングラデシュ政府と合意し、今後5年間で10万人以上のバングラデシュ人労働者を受け入れる計画を発表しました。この計画は、技能実習制度(TITP)や特定技能ビザ(SSW)を活用したもので、労働力不足を背景にした戦略的な取り組みです。現在、日本国内に居住するバングラデシュ人は約35,000人ですが、今回の受け入れ計画はその数を大きく上回るものであり、社会的な影響が懸念されています。

受け入れられる労働者は、介護、製造、農業などの分野で働くことが期待されており、最初は単身で来日することが多いとされています。家族帯同は特定技能2号に昇格した場合に限られるため、最初は本人のみが来日し、条件を満たした後に家族を呼ぶことが可能となります。このような流れは、国内の労働市場に新たな競争をもたらす可能性があり、特に低賃金の職種においては、既存の労働者との摩擦が生じることが懸念されています。

アフリカのホームタウン問題との関連

一方で、アフリカの「ホームタウン」問題も同様の懸念を引き起こしています。JICAが日本の4つの市をアフリカ諸国の「ホームタウン」として認定したことが、移民受け入れを促進するのではないかとの誤解を招き、国内での反発が強まっています。特に、特別ビザの発行に関する誤情報が広まり、自治体には抗議が殺到しました。ナイジェリアの大統領府が「特別ビザを発行する」との声明を出したことが、誤解を助長しました。政府はこれに対し、移民政策を推進する意図はないと強調していますが、社会的な不安が高まる中で、国際交流の取り組みが逆に緊張を生む結果となっています。

結論

インドとの首脳会談は、経済や安全保障の強化を目指す重要なステップですが、経済的なリスク、安全保障の課題、人的交流に関する懸念が同時に存在しています。また、アフリカのホームタウン問題も、移民に対する敏感な反応を引き起こし、社会的な緊張を助長しています。これらの要素が複雑に絡み合う中で、両国の関係や国際交流の進展がどのように影響を受けるかは慎重に見守る必要があります。

|  |